五十肩とは?

医学的には、「(癒着性)肩関節周囲炎」と言い、上腕二頭筋腱炎、三角筋下滑液包炎、肩回旋筋腱板炎などが退行性に(加齢により)起こり、強い痛みと、著しい肩関節の可動制限が起こる状態です。

痛みは肩関節の周囲に現われますが、病態によって、前面が強かったり、後面が強かったりします。

又、急性期には肩から肘にまで痛みは拡がり、特に腕を横から上に挙げる、後ろから背中に手を廻す動作に痛みと制限が現われます。

(結髪障害、結帯障害)

肩関節は股関節などと比べると元々不安定な関節であるうえに、人の場合は四足動物ではかかる事のない”足の方向に引っ張られる力”がかかり、血液の循環も悪くなりやすくなり、傷めやすい危険領域だと言えます。

デスクワークのような腕を長時間支えることを長年繰り返している方に多く起こり、急性期には寝ていても疼き、安眠できない状態が続きます。慢性期には、疼きはなくなりますが可動制限は続き、可動域の最後で鋭い痛みが走ります。

一般的に痛みは半年から1年間、時には2年間に渡り続き、自然緩解しますが、制限が残る場合もあるので、急性期終了後は早期からの運動療法が求められます。

運動療法

関節の可動性を高める運動の基本は、他動運動です。自動運動 (自分でその関節を動かす) では少なくなった関節の遊びを再獲得できません。

しかし、必ずしもセラピストによるモビリゼーションを受けなくても、自分で運動療法を行うことは可能です。

自動運動がダメだと言うのはあくまでもその関節に関してのみであり、その他の関節は動かしても良いわけで、からだの他の部分を動かして、障害の起こっている関節に他動運動を起こせばいいのです。

<運動療法の注意点>

急性期で炎症の激しい時 (動かさなくても疼いて痛い時) は運動療法は行わずに、アイシングをして、テーピングやサポーターなどで支持し、急性炎症が治まるのを待ちましょう。

肩関節を前後に動かす運動

0.5〜1kgのダンベル、アイロンもしくは水を入れたペットボトルなどを持ち、肩は脱力して、体を前後に揺するようにして、腕をブラブラさせる。

肩関節をひねる運動1

同じくダンベルなどを持ち、うごかし始めだけ力をいれて、あとは力を抜いて、その勢いだけでひねる運動を内側・外側に向けて行う。

(勢いをつけ過ぎない様に注意すること)

肩関節を横から挙げる運動

壁や柱に挙げられる範囲で手を付き、肩の力を抜き、膝の曲げ伸ばしだけで腕を上げ下げする。

膝の曲げ伸ばしが困難な方は、体を壁側に傾けて、行っても結構です。

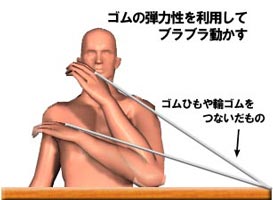

肩関節をひねる運動2

肘を机やテーブルにつき、ゴムひもや輪ゴムをつないだものを片側を固定して、指に引っ掛け、もしくはつまんで肩の力を抜いて、ゴムの弾力性を利用して、腕をブラブラさせる。

腰痛コルセット・腰痛ベルト選び方ガイド 提供 玉造腰痛センター 表示: スマートホン|PC |